令和7年から8年余りの歳月をかけて行われる式年遷宮。中心となる「遷御の儀」をはじめ、33のお祭りと行事をくわしく紹介します。予定に合わせてぜひご参拝ください。

尚、この予定表は前回斎行の例によります。

式年遷宮のお祭りは、必要な木材(御用材)に関連する「御神木のお祭り」、新しい御敷地に社殿を造営する「社殿建築のお祭り」、大御神を新殿にお遷しするための「神遷しのお祭り」の大きく3つに分けられます。

御神木のお祭り

令和7年(2025)

5月山口祭

新宮の御用材を伐り出すに当たり、御杣山の山の口に坐す神に伐採と搬出の安全を祈ります。

御杣山は時代とともに変遷し、現在は木曽(長野県・岐阜県)に定められていますが、山口祭は現在でも神路山、高倉山の山麓で行われます。

- 皇大神宮(内宮)

5月2日(金) 午前8時 - 豊受大神宮(外宮)

5月2日(金) 正午

5月木本祭

御正殿の御床下に奉建する心御柱の御用材を伐採するにあたり、その木の本に坐す神を祀ります。古くより神秘の儀式とされ、真夜中に行われます。

- 皇大神宮(内宮)

5月2日(金) 午後8時 - 豊受大神宮(外宮)

5月2日(金) 午後12時

6月御杣始祭

御用材を木曽の御杣山で正式に伐り始めるお祭りです。

最初に御樋代木と呼ばれる、御神体をお納めする御器を奉製するための檜を伐採します。御樋代木は御杣山の山中で左右に並ぶ二本の檜を選び、「三ツ緒伐り」という古式の作法で伐り倒します。

- 皇大神宮(内宮)

6月3日(火) 午前10時

木曽谷国有林(長野県上松町) - 豊受大神宮(外宮)

6月3日(火) 午前11時

同上 - 裏木曽御用材伐採式

6月5日(木) 午前10時

裏木曽国有林(岐阜県中津川市)

6月御樋代木奉曳式

御杣山で伐採された御樋代のための御料木を、内宮と外宮の域内の五丈殿前に曳き入れる儀式です。

伊勢に到着した御樋代木は、内宮・外宮とも古式のままに神域へ曳き入れられます。

- 皇大神宮(内宮)

6月9日(月) 午後5時 - 豊受大神宮(外宮)

6月10日(火) 午後4時

9月御船代祭

御樋代をお納めする器である「御船代」の御料木を伐採するお祭りです。内宮と外宮の宮域内に設けられた宮山祭場で行われます。

- 皇大神宮(内宮)

9月17日(水) 午前10時 - 豊受大神宮(外宮)

9月19日(金) 午前10時

- 皇大神宮別宮

-

- 荒祭宮

9月17日(水) 午前11時 - 月讀宮

9月17日(水) 正午 - 月讀荒御魂宮

9月17日(水) 正午 - 伊佐奈岐宮

9月17日(水) 正午 - 伊佐奈彌宮

9月17日(水) 正午 - 瀧原宮

9月17日(水) 正午 - 瀧原竝宮

9月17日(水) 正午 - 伊雜宮

9月17日(水) 正午 - 風日祈宮

9月17日(水) 正午 - 倭姫宮

9月17日(水) 正午

- 荒祭宮

- 豊受大神宮別宮

-

- 多賀宮

9月19日(金) 午前11時 - 土宮

9月19日(金) 正午 - 月夜見宮

9月19日(金) 正午 - 風宮

9月19日(金) 正午

- 多賀宮

令和8年(2026)

4月御木曳初式

御杣山より伐り出された御用材を、内宮と外宮の両宮に曳き入れる伝統行事です。揃いの衣装を着た伊勢の住民(旧神領民)が、木遣歌も勇ましく奉仕します。両正宮や別宮の大切な御料材にあてられる「役木」を神域に曳き込むため、「役木曳」とも呼ばれます。

- 皇大神宮(内宮)

4月12日(日) 午後2時 - 豊受大神宮(外宮)

4月13日(月) 午後2時

4月木造始祭

御造営の工事を始めるに際し、執り行われるお祭りです。御木曳初式で奉曳された御木に小工が忌斧を打ち入れる所作を行います。

- 皇大神宮(内宮)

4月21日(火) 午前7時 - 豊受大神宮(外宮)

4月21日(火) 正午

- 皇大神宮別宮

-

- 荒祭宮

4月22日(水) 午前8時 - 月讀宮

4月23日(木) 午前8時 - 月讀荒御魂宮

4月23日(木) 午前9時 - 伊佐奈岐宮

4月23日(木) 午前8時 - 伊佐奈彌宮

4月23日(木) 午前9時 - 瀧原宮

4月25日(土) 午前8時 - 瀧原竝宮

4月25日(土) 午前9時 - 伊雜宮

4月25日(土) 午前8時 - 風日祈宮

4月27日(月) 午前8時 - 倭姫宮

4月27日(月) 午前8時

- 荒祭宮

- 豊受大神宮別宮

-

- 多賀宮

4月22日(水) 午前8時 - 土宮

4月28日(火) 午前8時 - 月夜見宮

4月28日(火) 午前8時 - 風宮

4月28日(火) 午前9時

- 多賀宮

5月〜7月御木曳行事(第一次)

伊勢の住民(旧神領民)と全国の崇敬者により、御用材を古式のままに両宮域内へ曳き入れる盛大な行事です。内宮は五十鈴川を川曳し、外宮は御木曳車で陸曳します。遷宮諸祭・行事の中で最も賑やかな行事です。

5月仮御樋代木伐採式

「遷御」の際に御神体を納める「仮御樋代」の御用材を伐採するにあたり、木の本に坐す神をお祀りし、忌斧を入れる式です。

- 5月17日(日) 午前10時

木曽谷国有林(長野県上松町)

令和9年(2027)

5月〜7月御木曳行事(第二次)

御木曳行事は地元の旧神領民の誇りとして奉仕されます。御遷宮に奉仕できる数少ない行事として旧神領民に加えて全国からも多くの特別神領民が御用材を奉曳し、伊勢の町は活気に満ち溢れます。

社殿建築のお祭り

令和10年(2028)

4月鎮地祭

新宮を建てる新御敷地で行われる最初のお祭りです。造営作業の安全を祈り大宮処に坐す神を祀ります。このお祭りを節目に遷宮諸祭は山作から庭作へと進められていきます。

令和11年(2029)

11月宇治橋渡始式

内宮の入口に架かる宇治橋は、遷宮の度に架け替えが行われ、古式ゆかしく渡り始めが行われます。「渡女」を先頭に全国から選ばれた三世代そろった夫婦に続いて、関係者や市民などが新橋を渡ってお祝いします。

令和14年(2032)

3月立柱祭

御正殿の建築はじめに際し、御柱を建てるお祭りです。建物の守り神として崇められる屋船大神に平安を祈り、束柱を貫き支える足堅と四間樌の木口を小工が木槌で打ち固めます。

3月御形祭

御正殿の東西の妻の束柱に円形の図様を穿つお祭りです。『皇太神宮儀式帳』には御正殿竣功後に奉仕する秘儀と記されています。

3月上棟祭

御正殿に棟木を上げるお祭りです。古儀の通りに測量をした後、神職と造営庁職員が棟木から伸ばされた綱を曳いて棟木をあげます。造営に関わる遷宮諸祭の中でも一際華やかなお祭りです。

5月檐付祭

御正殿の御屋根の萱を葺き始めるお祭りで、屋船大神に祈りが捧げられます。

7月甍祭

御正殿の萱も葺きおわり、金物を打つお祭りです。代表的な金物が御正殿前に奉安され、小工が金槌で打つ所作をします。

令和15年(2033)

7月〜8月御白石持行事

伊勢の住民(旧神領民)が新宮に御白石を奉献する行事です。全国から特別神領民も伊勢に集い、五十鈴川と伊勢街道には、木遣歌と「エンヤ―!」の掛け声がひびきます。

9月御戸祭

御正殿の御扉を立てるお祭りで、扉に鑰穴を穿ちます。御扉が付くことは造営工事の完了を意味します。

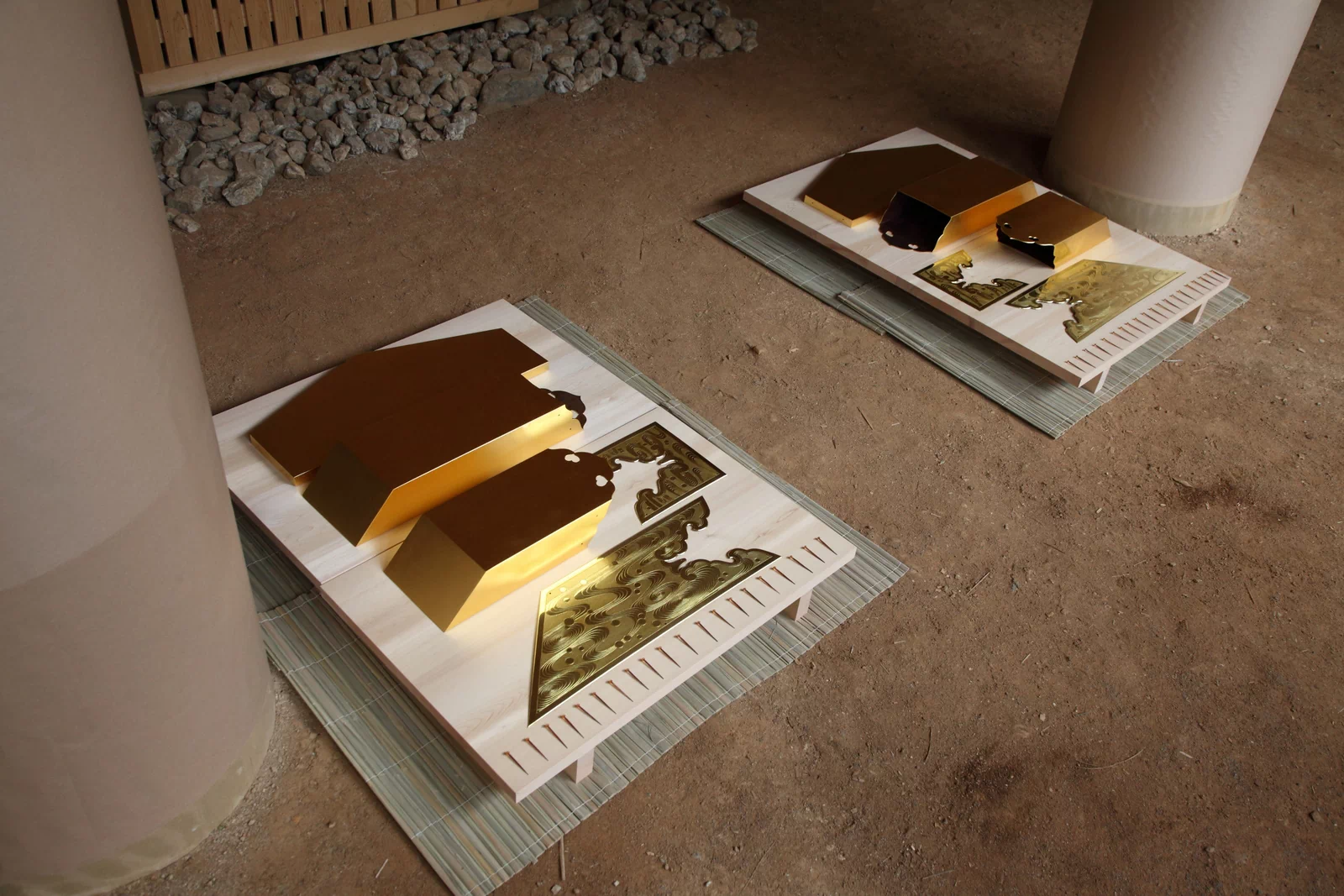

9月御船代奉納式

御神体のお鎮まりになる「御船代」を刻み、御正殿に奉納します。

9月洗清

新殿の竣功にあたり殿内と殿外を洗い清める儀式です。

9月心御柱奉建

心御柱は正殿の御床下に建てられる特別な御柱で、忌柱、天ノ御量柱とも呼ばれます。心御柱の奉建は、遷宮諸祭の中でも一際重んじられる秘儀です。

9月杵築祭

新殿の竣功を祝し、大宮処を撞き固めるお祭りです。祭儀に先立ち五丈殿で饗膳の儀を行い、神職は白杖を持ち新殿の周りを巡り、古歌を歌いながら柱の根本を撞き固めます。

10月後鎮祭

新宮の竣功に際し、御正殿の床下に天平瓮を奉居するお祭りです。大宮処の平安を祈った鎮地祭の対になるお祭りです。

神遷しのお祭り

令和15年(2033)

10月御装束神宝読合

天皇陛下より大御神に献ぜられる御装束神宝を、新宮の四丈殿において、式目に照らし読み合わせる儀式です。

10月川原大祓

遷御の前日、仮御樋代・仮御船代や御装束神宝を始め、遷御に奉仕するすべての奉仕員を「川原祓所」で祓い清める儀式です。

10月御飾

遷御当日、新調された御装束で殿内を装飾し、大御神にお遷りいただく準備をする儀式です。

10月遷御

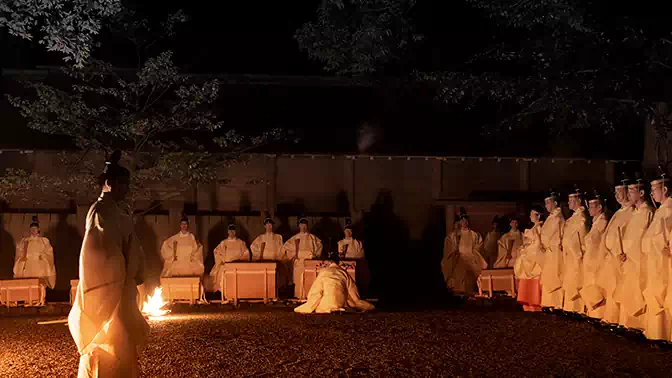

大御神が本殿から新殿へとお遷りになる式年遷宮の中核をなすお祭りです。100名をこえる奉仕員は御装束神宝を手に整列し、天皇陛下がお定めになられた時刻に大御神は本殿から出御され、新殿に入御されます。

10月大御饌

遷御の翌日の早朝、新殿において初めて大御神に神饌を奉るお祭りです。

10月奉幣

古くは「一社奉幣」と称され、遷御とともに一際重んじられてきたお祭りです。天皇陛下より奉られる幣帛を奉納し、その後五丈殿で饗膳の儀が行われます。

10月古物渡

古殿内の神宝類を新宮の西宝殿に移す儀式です。大御神がお遷りになった後の古殿は昨日までと違った雰囲気が漂っています。

10月御神楽御饌

御神楽を執り行うに先立ち、大御神に神饌を奉るお祭りです。

10月御神楽

新宮の四丈殿において、天皇陛下がお遣わしになった宮内庁楽師が御神楽を奉納します。遷宮諸祭の最後を飾るお祭りです。

令和16年(2034)

内宮、外宮、荒祭宮、多賀宮に続き、残りの12所の別宮でも遷宮が執り行われます。

神宮で行われる全ての祭典・催しを直近6ヶ月のカレンダーでご案内しています。