- 20年に一度行われる

わが国最大の

お祭り - 式年遷宮の「式年」とは定められた年を、「遷宮」とは宮を遷すことを意味します。神宮には内宮にも外宮にもそれぞれ東と西に同じ広さの敷地があり、式年遷宮は20年に一度、社殿や御装束・神宝をはじめ全てを新しくして、大御神に新宮へお遷りいただくわが国最大のお祭りです。

- 第63回の式年遷宮は令和15年秋の最も重要な儀式「遷御の儀」に向け、令和7年より関連のお祭りと行事が始まります。

- 古の精神と技が

未来にわたり

生き続ける - 1300年にわたり繰り返されてきた式年遷宮は、古くからのならわしのまま、20年に一度造り替えられる常にみずみずしいご社殿で、永遠に変わらないお祭りが行われることに大きな意義があります。式年遷宮を行うことで、神宮は最も古く、最も新しく生き続けるのです。

魅力と

見どころ

20年に

一度

内宮外宮の正宮をはじめ、14所の別宮や宇治橋なども造り替えられる式年遷宮は、古くから国を挙げての重要な儀式として行われ、天皇陛下の篤い思し召しのもと、国家と国民の平安がお祈りされてきました。

式年遷宮の制度は第40代天武天皇のご宿願により始まり、次の持統天皇4年(690)に第1回が行われました。一時の中断はあったものの、これまで20年に一度、1300年にわたり繰り返し行われ、平成25年(2013)で62回を数えました。遥かなる飛鳥時代より続く無双の神事です。

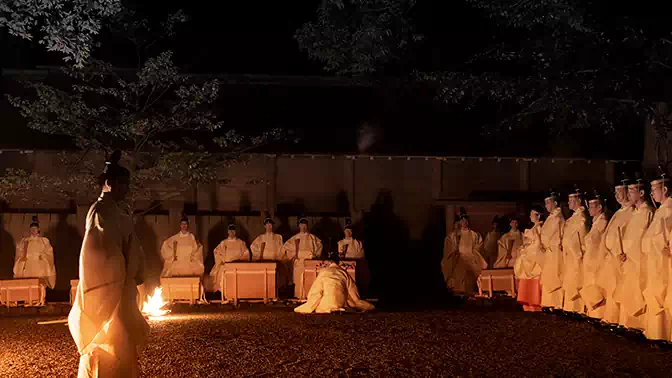

新旧の

ご社殿

式年遷宮の準備は8年余りかけて行われ、必要な木材(御用材)に関わる「御神木のお祭り」が約3年続いたあと、ご社殿を造営する「社殿建築のお祭り」が始まります。東西の御敷地に新旧の社殿が立ち並ぶのは、式年遷宮でしか目にすることができない貴重な光景です。

宮大工たちの匠の技により、真新しい社殿が徐々にその荘厳な姿を現す様子はまさに圧巻です。

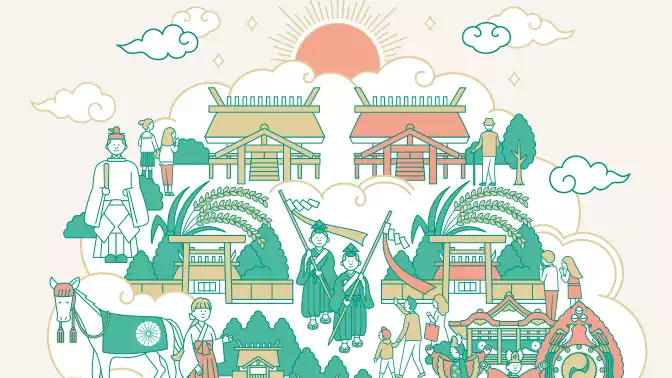

約30の

お祭り

式年遷宮のお祭りは、御用材に関連する「御神木のお祭り」、新しい御敷地に社殿を造営する「社殿建築のお祭り」、大御神を新殿にお遷しするための「神遷しのお祭り」の大きく3つに分けられます。

遷宮の始まりを告げる令和7年の山口祭をはじめ、遷宮の諸祭の中には、お祭りの一部を参道から奉拝できるものもあります。いずれも1300年の時を越え受け継がれてきた大切なお祭りです。

盛大な

伝統行事

伊勢の住民(旧神領民)が中心となり、式年遷宮を奉祝する賑やかな民俗行事も数多く開催されます。「御木曳行事」では内宮は木ソリに乗せた御用材を五十鈴川の中を曳いてお運びし、外宮は奉曳車に乗せて陸路で奉納します。

各奉曳団の揃いの衣装とのぼり旗に彩られ、「エンヤ!」の威勢のよい掛け声と木遣り唄が響いて、伊勢の町は活気と笑顔に満ち溢れます。

宇治橋も

架替え

第59回式年遷宮以来、遷宮の4年前に架け替えされるのが恒例となっており、令和11年秋に宇治橋渡始式が行われます。

式年遷宮では社殿を造り替えるだけでなく、大御神の衣服や服飾品などの「御装束」、武具、楽器、文具や日用品などの「神宝」をすべて新しく作り替え、奉納します。その種類は714種、1576点にのぼります。

奈良・平安時代の文化と技術を現代に伝える御装束神宝の制作は、その時代随一の美術工芸家により作られてきました。守り伝えられてきた技と心は、例えようのない美しさと輝きを放っています。

御装束神宝は20年間御正殿に納められた後、さらに新宮の西宝殿で20年間保存されます。つまり奉納された神宝が役目を終えるのは40年後になり、また次代へ脈々と受け継がれていきます。

大御神に捧げられる御装束神宝の調製工程品についてはせんぐう館で見ることができます。

日本のはじまりを

象徴

神宮の社殿は、「神明造」という建築様式で、萱葺きの屋根と掘立柱が特徴です。奈良の大寺院などのように非常に高い建築技術があったにもかかわらず、あえて建て替えし続けることによりこの様式を残そうとしました。

その背景には、日本が稲作を中心として国家を形作ってきた事実があるのでしょう。この高床式穀倉の姿を今に伝えているのは神宮だけです。すなわち神宮の社殿は日本のはじまりを象徴し、それを永遠に伝える役割を担っているともいえるのです。

古から現代、

そして未来へ

石造りで耐久性があるはずの建物は時とともに遺跡となり風化する一方、木でできた神宮の社殿は古い形を保ちながら常に若々しい姿を見せています。神々には常に美しくみずみずしい社殿にお鎮まりいただきたいという古代の人々の願いが、式年遷宮には込められているのです。

生活様式が飛躍的に変化する中で、技術伝承者や材料の減少が危惧されています。それでも日本の歴史や先人たちの心などは、決して捨て去ることはできません。未来に残さなければならないものを守り続ける。それは変えること以上に難しく、大切なことなのです。

神宮の

サステナビリティ

2000年以上にわたり、大切に育み守られてきた神宮の森。伊勢市の4分の1を占めるこの森は一般的には「神宮林」と呼ばれます。200年後には式年遷宮で利用する御用材を自給しようという「森林経営計画」が大正12年から実施され、未来の式年遷宮を支える役割を担っています。

式年遷宮に必要な木材(御用材)は約8500㎥。中には直径1メートル余り、樹齢400年以上の巨木も用いられます。62回目の遷宮では約700年ぶりに御造営用材の一部分を供給することができました。

再生と

永遠の循環

遷宮で使用された古材は、全国の神社に譲り渡されたり、移築したりして活用されます。

内宮・外宮御正殿の棟持柱は宇治橋の鳥居として再利用されます。さらに20年たつと、鈴鹿峠のふもとの「関の追分」、桑名の「七里の渡し」の鳥居となり、正殿の棟持柱となって以来、60年のお勤めを果たしています。式年遷宮は木を伐り、木を植える再生のお祭りでもあります。

山や森の再生は数百年の時を経て甦り、新たな使命を神々から与えられ息づいています。その生命は大自然の摂理を謙虚に受け止めた人の手を入れることによって永遠に循環するのです。神宮の循環型システムは、古来自然とともに暮らし、感謝を捧げてきた日本人の営みそのものであり、神宮が「こころのふるさと」と呼ばれるゆえんです。