知るKnow

式年遷宮の歴史

六十二回、千三百年に及ぶ

式年遷宮の歴史

式年遷宮の制度は、天武天皇のご宿願により始まり、次の持統天皇4年(690)に第1回が行われました。長い歴史の間には一時の中断はあったものの、これまで20年に一度、約1300年の長きにわたり繰り返し行われ、平成25年10月には62回目の遷宮が行われました。

初めての遷宮

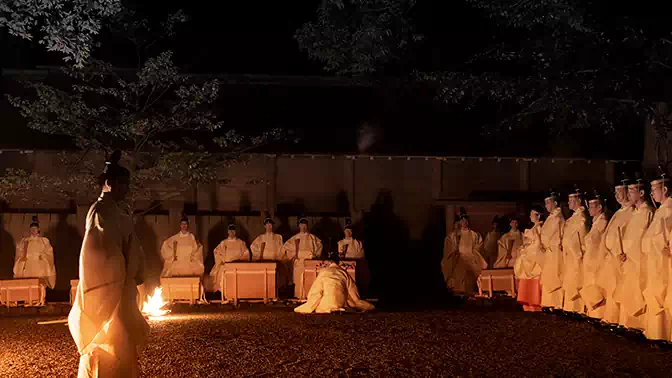

神宮の最も古い姿は現在のような大規模な宮でなく、お祭りごとに神を仰ぎまつる「神籬[1]」や「祠」と呼ばれる祭場を設けて、天照大御神をお祀りしていたと考えられます。

- [1]神霊の依り代となる施設のこと。四方に青竹や榊を回らし、中央に幣を取り付けた榊を立てます。

この祠が宮へと大規模に改められたのは、今から1300年前、天武天皇のご宿願により、次の持統天皇4年(690)に内宮、同6年(692)に外宮で初めて行われた式年遷宮の頃と考えられます。

役夫工米による遷宮

平安時代の中期以降、朝廷が衰微して律令制度の破綻が進むと神宮の御師は、荘園の一部である御厨・御園を確保し、公私の祈祷を行って資財を募っていきました。

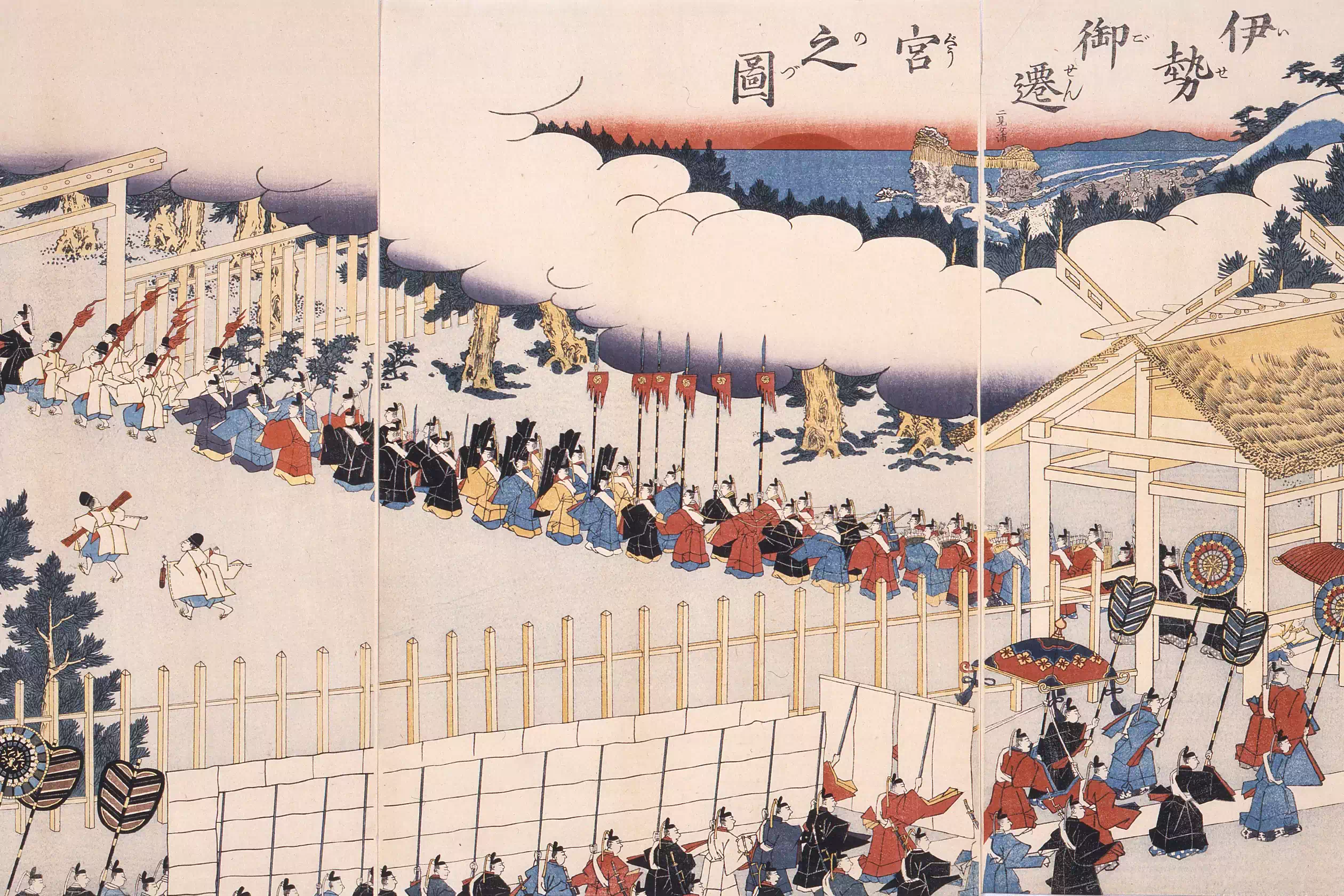

また、遷宮の経費は「太神宮役夫工米の制」が制定され、全国にわたって定率の税を命じるようになりました。役夫工米の制による式年遷宮は重大な国家の大事業であり、遷宮は国民挙げてのお祭りであるとの意義が加わり、神宮崇敬の念は遷宮ごとに高まりをみせていきました。この制度は室町時代に至るまで約20回の遷宮経費をまかなっています。

遷宮の中断と復興

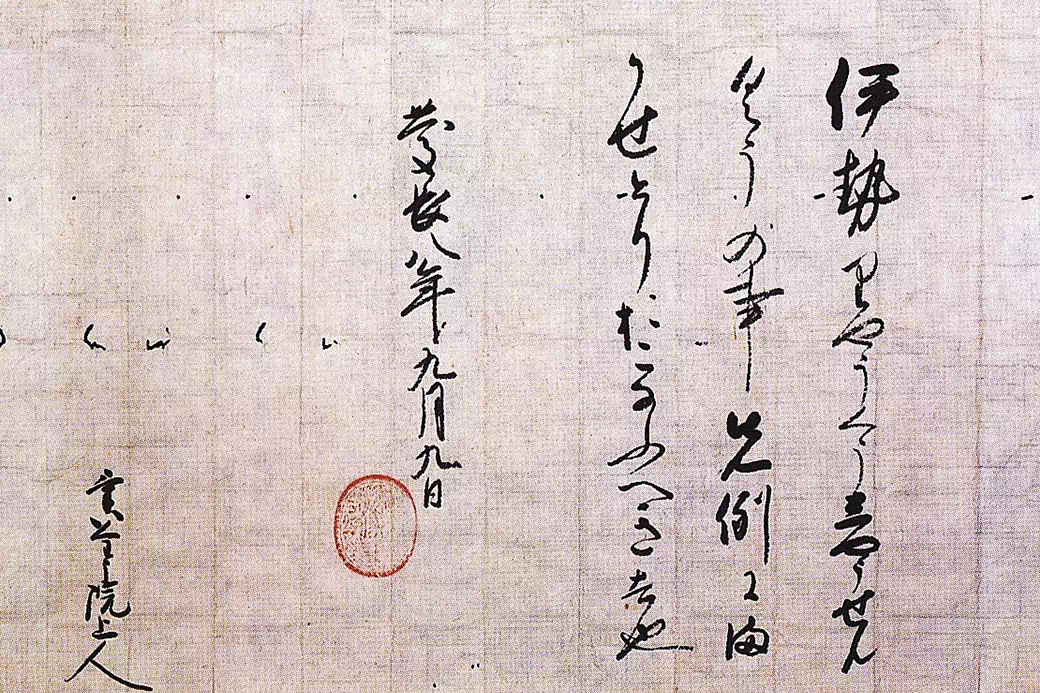

平室町時代後期になると、役夫工米による遷宮費の徴収が困難になり、約120年あまりの間中断せざるを得なくなりました。やがて安土・桃山時代になると、遷宮上人と呼ばれる慶光院清順・周養の勧進によって織田信長・豊臣秀吉が遷宮費用を献納し、復興することができました。江戸時代もこうした敬神の念は徳川将軍家に受け継がれ、造営奉行に命じて式年遷宮の全面的な協力にあたらせました。

国民総奉賛の式年遷宮へ

明治時代に入ると古制の精神に復し、造神宮使庁が官制として設けられ国家の盛儀として晴れやかに斎行されましたが、戦後の第59回式年遷宮(昭和28年)はGHQの神道指令によって国家の手を離れ、国民の奉賛に主軸が移行して行われるようになりました。その後も広く国民の力を結集しての式年遷宮が続いており、「国民遷宮」・「民間遷宮」として定着しつつあります。ただし、式年遷宮は国民が中心となって行うということではなく、あくまでも天皇陛下の大御心を体して行われる本義に基づくのであり、それが普遍的な精神といえます。