ABOUT JINGU

神宮の歴史・文化

:用語説明を表示します

御鎮座の歴史

天孫降臨以来、天照大御神は天皇のお側でお祀りされていましたが、第10代

その後、第11代

『日本書紀』によると、そのとき天照大御神は「この神風の伊勢の国は、遠く常世から波が幾重にもよせては帰る国である。都から離れた傍国ではあるが、美しい国である。この国にいようと思う」と言われ、倭姫命は大御神の教えのままに五十鈴川の川上に宮をお建てしました。

このように天照大御神は永遠の御鎮座地を伊勢に得られたのです。これが二千年前にさかのぼる、皇大神宮御鎮座の歴史です。『

美和御諸宮 宇太乃阿貴宮 佐々波多宮 伊賀穴穂宮 阿閇柘殖宮 淡海坂田宮 美濃伊久良賀波乃宮 桑名野代宮 鈴鹿小山宮 壱志藤方片樋宮 飯野高宮 多気佐々牟江宮 玉岐波流礒宮 宇治家田田上宮

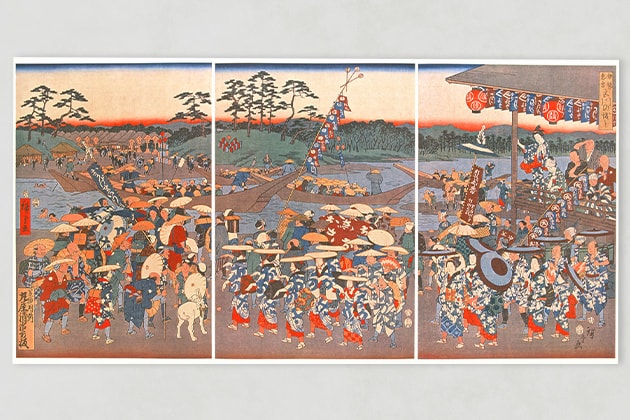

参宮の歴史

古来、神宮は皇祖神である天照大御神をお祀りするところから、天皇以外が

しかし、この制度によって参拝までも禁止されたわけではなく、神嘗祭などの

『

全国に伊勢信仰が広がる中で、大きな功績があったのが

明治時代になると御師制度は廃絶されましたが、参拝者の神宮崇敬の念は変わりませんでした。今日でも神宮周辺では北は北海道、南は九州まで日本中のナンバープレートを付けた自家用車を見ることができます。そして、国内だけでなく世界中から訪れる人々が、年々増える傾向もあります。

現在の奈良県桜井市と考えられ、

神霊の

延暦23年(804)宮司

神々への捧げものの総称です。神宮では五色(青・黄・赤・白・黒)の絹の

天皇以外の個人的なお供えを禁止したこと。三后や皇太子がお供えする場合も天皇の許可を要しました。

天皇の命を伝える使者。現在、神宮には