知るKnow

恒例祭典2月11月 祈年祭・新嘗祭

春には祈年祭で豊作を祈り、

秋には新嘗祭で収穫に感謝

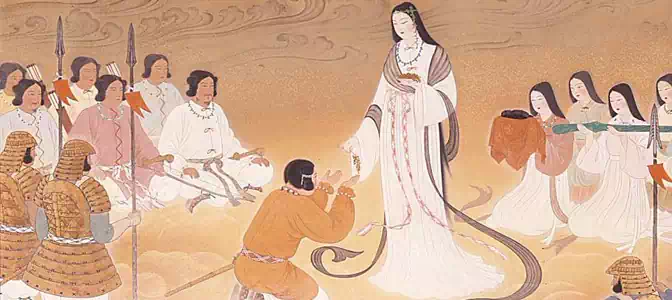

『日本書紀』に天照大御神が斎庭の稲穂を天孫瓊瓊杵尊に授けられたことが記され、そこに日本の始まりが位置づけられることは大きな意味を持ちます。春に豊作を祈り、秋の収穫に感謝する稲作を中心とした営みを、日本人は2000年以上繰り返して来ました。天皇陛下から国民に至るまで神を祀ることは日本の大切な文化です。

祈年祭の由緒と沿革

祈年祭は春の耕作始めにあたり、五穀豊穣を祈るお祭りで、「としごいのまつり」とも呼ばれます。「とし」とは稲の美称であり、「こい」は祈りや願いで、お米を始めとする五穀の豊かな稔りを祈ることを意味します。稲の育成周期が日本人の一年といえます

農耕が生活の中心であった時代、豊作を祈ることは国家の安泰、国民の繁栄を祈ることに他なりませんでした。そのため祈年祭は国家規模で執り行われ、平安時代の『延喜神名式[1] 』によると、神宮を始め全国2,861社の神々に幣帛[2]が奉られていました。特に神宮には天皇が勅使[3]を差遣されてお祭りを行われており、朝廷の崇敬のほどが窺われます。

- [1]延喜神名式とは平安時代中期に編纂された古代法典。巻九・十には「官社」に指定された全国の神社一覧があります。

- [2]幣帛とは神々への捧げものです。神宮では五色(青・黄・赤・白・黒)の絹の反物などがお供えされます。

- [3]勅使とは天皇が差遣する使者。現在、神宮には祈年祭、神嘗祭、新嘗祭に差遣されます。

新嘗祭の由緒と沿革

新嘗祭は「しんじょうさい」ともいい、「新」は新穀を「嘗」はお召し上がりいただくことを意味し、収穫された新穀を神に奉り、その恵みに感謝し、国家安泰、国民の繁栄をお祈りします。

現在、このお祭りは毎年11月23日に宮中を始め、日本全国の神社で行われていますが、特に宮中では天皇陛下が自らお育てになった新穀を奉るとともに、御親らもその新穀をお召し上がりになります。収穫感謝のお祭りが11月下旬に行われるのは全国各地での収穫が終了する時期に、御親祭を行われたためと考えられています。

神宮では神嘗祭で新穀が奉られるため、新嘗祭はありませんでしたが、明治5年に勅使が差遣されて行われたのが始まりです。