知るKnow

永遠の森

御造営用材の自給を

目指す二百年計画

宮域林と呼ばれる神宮の森は、内宮のほとりを流れる五十鈴川の上流に位置し、約5500ヘクタールあり、一般的には「神宮林」と呼ばれています。

神宮では、大正12年(1923)から将来の遷宮を見据えて、御造営用材の自給自足を目標として「神宮森林経営計画」を策定し、200年生の檜の育成に取り組み、約100年が経過した今日でもその計画は続いています。

宮域林の由来

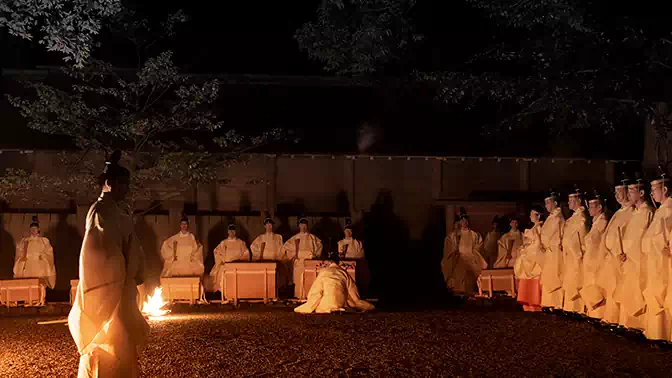

宮域林は、内宮の御鎮座当時から神路山・天照山・神垣山などと呼ばれ、大御神の山として崇められていました。天武天皇の御代に式年遷宮の制度が確立され、第1回式年遷宮(690)が行われた際、宮域林は御造営用材を伐り出す「御杣山」として定められました。その後、良材・大径木の御用材を他の山に求めて、式年遷宮ごとに御杣山を定めてきましたが、今でも式年遷宮の最初のお祭りである山口祭・木本祭は宮域林で行われており最も神聖な「心御柱」もここから伐り出しています。

このように宮域林は、古くから神宮の境内地として管理されてきた由緒のある森林です。

未来の遷宮を支える永遠の森

神宮の宮域は神域と宮域林に分けられ、神域の森林は神宮の尊厳を保つことを目的として自然の保護に努めるのに対し、宮域林では五十鈴川の水源の涵養、宮域の風致増進、そして将来の式年遷宮を見据えた御造営用材の育成を目的としています。御造営用材は、式年遷宮の度に元々は自然林であった宮域林から供給していましたが、鎌倉時代後期から檜の良材が採れなくなり、近隣の山や美濃の山、更には江戸時代中期からは木曽の森林を御杣山に定めて供給するようになりました。

そこで神宮では昔と同じように宮域林から御遷宮用材をまかなえるように大正12年(1923)に檜の人工林を計画的に管理し育てていく「神宮森林経営計画」を策定しました。必要とされる御造営用材の中には直径1メートルを超えるものもあり、間伐を繰り返しながら成長を促進し、200年で目標とする檜が育成できるよう取り組んでいます。その中で62回目の遷宮では間伐材ではありますが、約700年ぶりに宮域林から御造営用材の一部分を供給することができました。

-

成長が期待できる檜にはペンキで印が付けられる -

200年後の為に檜の苗木を植える植樹祭